Por: Gilberto Solorza

Miles de mexicanos que cruzan hoy la frontera hacia Estados Unidos buscan oportunidades y enfrentan discriminación, trabajos mal pagados y la constante amenaza de ser desplazados o deportados. Sus luchas reflejan una realidad de injusticia que se repite generación tras generación, con historias de resistencia que pocas veces llegan a los titulares.

Esta situación no es nueva. Desde que en California de 1848 se descubrieron yacimientos de minerales preciosos, comenzó la famosa «Fiebre del Oro», un momento donde todos —estadounidenses, mexicanos, chinos y más— buscaron la manera de volverse ricos. La situación llevó a casos más graves de violencia y discriminación, tierra fértil para hombres sin ley y bandidos que pasaron a la historia como es el caso de Joaquín Murrieta.

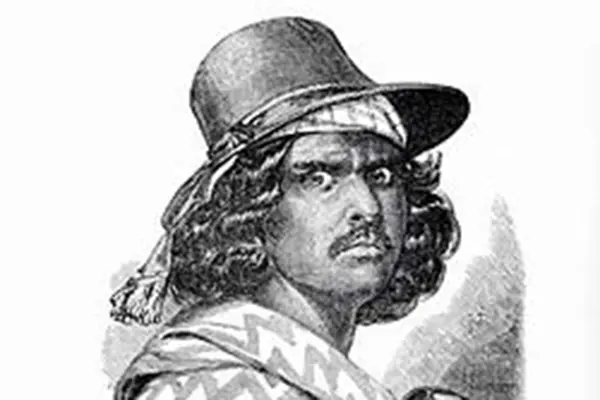

La leyenda del «Robin Hood de El Dorado»

Según la versión más aceptada, Murrieta nació en 1829 en Los Álamos, Sonora como el tercero de diez hijos de una pareja pobre caída en desgracia. A mediados del siglo XIX, un joven Joaquín partiría desde Sonora a California con su esposa, motivados por cartas de su medio hermano quien le hablaba de riquezas que ofrecía la fiebre del oro.

Durante sus primeros años trabajó como minero en la región de Mother Lode, donde obtuvo una concesión para explotar oro. Sin embargo, la hostilidad de los colonos blancos convirtió su vida en una lucha constante. Los mexicanos y californios eran humillados, perseguidos y despojados, víctimas del racismo que se expandía después de la guerra México-Estados Unidos.

La tragedia lo alcanzó cuando un grupo de mineros estadounidenses irrumpió en su hogar: su esposa sufrió una violación y posterior asesinato, y su hermano murió a manos de los mismos agresores. A partir de entonces, Murrieta cambió el pico por las armas. Juró venganza y organizó a otros cinco mexicanos que trabajaban con él para formar una banda conocida como Los Cinco Joaquines, formada por Joaquín Botellier, Joaquín Carrillo, Joaquín Ocomoreña, Joaquín Valenzuela. Todos ellos, supuestamente, recibirían entrenamiento de un forajido veterano: Jack de Tres Dedos, sobrenombre de Manuel García.

Durante los años siguientes, el grupo ejecutó asaltos y emboscadas contra mineros, comerciantes y colonos adinerados, sobre todo aquellos que abusaban de los mexicanos. En poco tiempo, Murrieta se convirtió en un símbolo de esperanza para los oprimidos y en un enemigo público para las autoridades de California. Su fama creció al ritmo de los rumores: algunos lo consideraban un bandido cruel, otros lo celebraban como un héroe que enfrentaba la injusticia.

El gobierno californiano creó entonces una unidad especial, los Rangers de California, comandada por el capitán Harry Love, para acabar con la banda. El 25 de julio de 1853, los Rangers emboscaron a Murrieta y a sus hombres en el condado de San Benito. Según el informe oficial, Murrieta murió en el combate y García perdió una mano.

Las autoridades exhibieron la cabeza de Murrieta y la mano de García en frascos con brandy como prueba de su muerte. Aun así, los rumores no cesaron: testigos afirmaban haberlo visto cabalgar después del enfrentamiento. La duda sobre su destino terminó de consolidar la leyenda. El hombre real desapareció, pero su historia se transformó en una narrativa popular de justicia y resistencia frente a la opresión.

Murrieta en la memoria chicana

Más de un siglo después, la figura de Joaquín Murrieta resurgió entre los chicanos, descendientes de mexicanos que habitan en Estados Unidos. Durante el movimiento chicano de los años sesenta, su historia se convirtió en bandera de orgullo cultural y justicia social. Para esta comunidad, Murrieta representó al hombre que desafió el poder anglosajón y defendió la dignidad de su pueblo con determinación.

Su legado se refleja en la literatura, los corridos y los murales que llenan barrios del suroeste estadounidense. En la Universidad de California, Berkeley, la Casa Joaquín Murrieta honra su memoria como símbolo de identidad y resistencia. En el Chicano Park de San Diego, su figura aparece pintada junto a otros héroes del pueblo en los pilares del puente Coronado, donde los colores y trazos narran la historia de una comunidad que se niega a olvidar sus raíces.

Poetas, músicos y dramaturgos retomaron su historia para hablar de opresión, dignidad y mestizaje. Incluso el Nobel chileno Pablo Neruda lo convirtió en protagonista de una obra teatral, transformándolo en un símbolo universal de rebeldía y justicia. En cada reinterpretación, Murrieta reafirma su lugar como un ícono del espíritu que no se rinde ante la injusticia.

El origen del Zorro

La leyenda de Murrieta trascendió el folclore y llegó a la cultura popular mundial. En 1919, el escritor Johnston McCulley se inspiró en su figura para crear a El Zorro, el enmascarado defensor de los oprimidos en la California española. De Murrieta tomó la astucia, la valentía y el ideal del justiciero que actúa al margen de la ley para combatir la corrupción y proteger a los débiles.

Ambos héroes comparten rasgos esenciales: la lucha contra el abuso del poder, la inteligencia frente a la fuerza y la defensa de los marginados. Mientras Murrieta fue un hombre real que cabalgó entre la injusticia y la venganza, El Zorro nació como su reflejo romántico, un noble que esconde su identidad para hacer justicia. A partir de esa inspiración surgió uno de los primeros superhéroes de la ficción moderna, antecedente directo de figuras como Batman.

La historia de Joaquín Murrieta, nacida del dolor y la resistencia, sobrevivió al tiempo y a las fronteras. Su cabeza pudo acabar en un frasco, pero su espíritu siguió cabalgando en la memoria popular, en los murales chicanos y en la máscara del Zorro. En cada nueva versión, el viejo bandido de Sonora vuelve a recordarle al mundo que la justicia, aunque a veces se disfrace de crimen, siempre busca su camino.