Por: Gilberto Solorza

El ataque ocurrido el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM volvió a poner bajo la lupa un fenómeno que crece en silencio: la cultura incel.

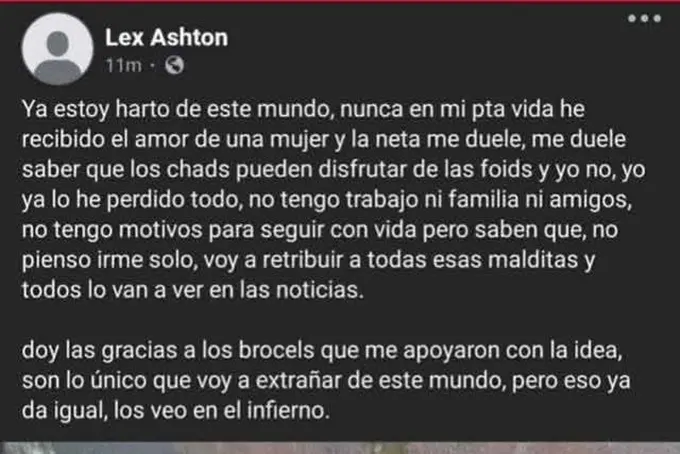

Más allá de la tragedia, lo que más sorprende es que en redes sociales surgieron mensajes que celebraban el hecho y hasta amenazas que advertían con replicarlo en otras facultades. Lejos de ser un caso aislado, la reacción digital mostró cómo la ideología incel ya no se limita a foros marginales, sino que se filtra en espacios donde conviven miles de jóvenes mexicanos.

El término incel proviene del inglés involuntary celibate (“célibe involuntario”) y nació en los años noventa como un espacio de apoyo creado por una mujer canadiense. Su intención era ofrecer un lugar donde personas que atravesaban soledad y dificultades en sus relaciones afectivas pudieran compartir experiencias. Tres décadas después, ese concepto cambió de raíz: hoy lo dominan principalmente hombres jóvenes heterosexuales que expresan frustración por no lograr vínculos sentimentales o sexuales, y que convierten esa frustración en un discurso de odio.

Dentro de los foros incel circula un lenguaje propio, cargado de desprecio y violencia simbólica. A los hombres con éxito afectivo y sexual los llaman Chads; a las mujeres, foids (abreviatura de femoids, “seres femeninos”), un término que deshumaniza y las reduce a objetos de deseo o de odio. A las mujeres atractivas se les suele denominar Stacys, símbolo de aquello que consideran inalcanzable, mientras que los hombres con menos éxito o menos recursos, pero que no comparten la ideología incel, reciben el mote de normies. Estas etiquetas crean un sistema cerrado de identificación y enemistad, donde todo lo externo se percibe como amenaza o traición.

El problema radica en que estos códigos no son simples bromas de internet. Representan una visión del mundo que legitima la violencia como respuesta al rechazo. En comunidades virtuales incel abundan frases que justifican ataques contra mujeres y que presentan el odio como una forma de resistencia. El anonimato y el efecto de burbuja que generan los foros digitales permiten que esa ideología se reproduzca sin freno, reforzada por la manosfera, un ecosistema más amplio de páginas y redes que difunden supremacismo masculino, antifeminismo y narrativas de extrema derecha.

Especialistas identifican que la radicalización incel responde a múltiples factores. Muchos jóvenes arrastran baja autoestima, ansiedad o depresión, y encuentran en estas comunidades un refugio que les ofrece pertenencia a cambio de odio. El aislamiento social y la presión de modelos rígidos de masculinidad —donde se valora al hombre por su éxito sexual o económico— generan frustración y resentimiento. A ello se suma una narrativa victimista que responsabiliza a las mujeres y a la sociedad de sus carencias, lo que normaliza la idea de que la violencia es un recurso legítimo.

Las señales de alerta ya están presentes: expresiones frecuentes de misoginia, victimización constante, aislamiento extremo, consumo obsesivo de contenido violento y la justificación abierta de agresiones. En el caso del CCH Sur, las amenazas posteriores en redes sociales mostraron que algunos jóvenes no solo asimilan el discurso incel, sino que lo celebran y lo replican como bandera.

La cultura incel ya no puede considerarse un fenómeno anecdótico o una moda digital pasajera. Se trata de una subcultura que convierte la frustración personal en ideología de odio, y que, al trascender la pantalla, representa un riesgo real para la seguridad y la convivencia social. La tragedia que sacudió a la UNAM debe leerse como una advertencia: atender la salud mental de los jóvenes, ofrecer espacios de pertenencia y desmontar los estereotipos de masculinidad tóxica resulta clave para frenar una ideología que glorifica la misoginia y legitima la violencia.